Depuis 2013, une plaque apposée au numéro 12 de la place de-la-Bourse, à Paris, y rappelle le séjour de l’écrivain Nicolas Gogol. C’est là qu’en 1836, il aurait ébauché son ouvrage le plus fameux. Dans une lettre adressée à son ami le poète Vasily Joukovski, il évoque «un appartement chaud, au soleil, avec un poêle», et ajoute «L’idée que j’écris Les âmes mortes à Paris me paraît drôle…»1. Il en apprécie les promenades, les restaurants, le théâtre, mais s’agace de ce que «Ici, tout est politique […] Chacun y parle des affaires d’Espagne plus que des siennes propres».

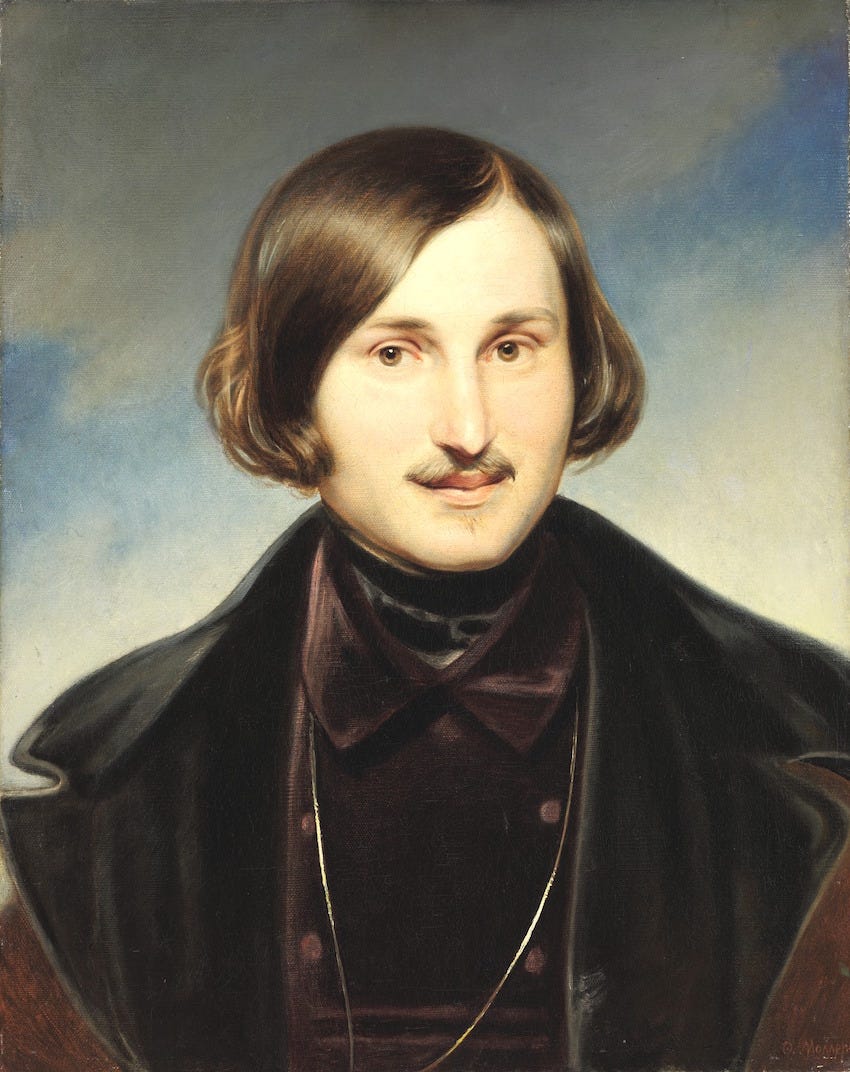

Le portrait de référence de l’écrivain Nicolas Gogol, avec sa moue mi-ironique. Peinture de FA. Moller, 1840. © Galerie Tetriakov

Une figure tutélaire de «l’âme slave»

Ce que ne savent pas les Parisiens, alors, c’est que l’écrivain est d’origine ukrainienne, puisque né à Sorotchinsy (actuellement Velyki Sorotchintsy), en 1809… Que les chroniques qu’il a consacrées à sa terre natale sous le titre Les soirées du hameau (1831), ou encore Tarass Boulba (1834) lui ont ouvert les portes de la célébrité littéraire, à Saint-Pétersbourg, et l’amitié du grand Alexandre Pouchkine (1799-1837), lequel lui aurait d’ailleurs inspiré le thème de ses deux opus les plus connus (Le révizor, Les âmes mortes)2.

Avec lui, c’est un quartet majeur de la littérature russe et de «l’âme slave» qui se révèle – l’expression fera florès, à la fin du XIXe siècle, sous la plume enthousiaste du critique Eugène-Melchior de Vogüé – composé aussi d’Ivan Tourgueniev (1818-1883), Léon Tolstoi (1828-1910) et Fédor Dostoïevski (1821-1881). Le premier – lequel prendra la France et Paris pour terre d’adoption – contribue à faire connaître les œuvres de Gogol avec son amante la cantatrice Pauline Viardot, dans les années 1840. Dans la décennie suivante, Prosper Mérimée (écrivain et traducteur) et Eugène Moreau (dramaturge), font découvrir son Révizor, appelée à devenir un classique du répertoire «tragi-comique»3.

Quelque part entre Le misanthrope et Le tartuffe…

Sans doute, la représentation d’une «âme slave» se nourrit-elle de la profondeur des contradictions qui animent l’écrivain. Romantique et folkloriste, grand satiriste, puis dévot quasi furieux… Ce grand pourfendeur de l’Administration, n’a pas manqué, longtemps, d’être en sollicitation permanente de postes de fonctionnaire auprès de la Cour impériale, de l’Université, pour lesquels, qui plus est, il ne se montrera pas vraiment assidu, digne de confiance.

On pourrait parler d’hypocondrie – comme son médecin – nourrie par de constantes crises d’hémorroides. Mais, puisqu’il s’agit de Paris, ne pas s’empêcher de penser à Molière, dont Gogol connaissait les œuvres… quelque part entre Le misanthrope (parce qu’il ne sut jamais comment se comporter avec les femmes) et Le tartuffe. Lorsqu’il séjourne dans la capitale, en 1836, c’est parce qu’il a fui Saint-Pétersbourg, pour cause d’insatisfaction que lui ont causé les premières représentations de son Révizor. Lorsqu’il y revient, dix ans plus tard, pour un très court séjour, il est en provenance de Nice et en pleine crise de bigoterie. Elle ne le quittera plus… Fini le rire… Place au sermon pompeux et incohérent… Au grand désespoir de tous ceux qui, en Russie, avaient cru à une nouvelle dynamique de la littérature nationale.

Épilogue tragique: dans ses derniers jours (février 1852), il jette au feu tous ses manuscrits inédits, dont ceux de ces Âmes mortes qui le mettaient en joie tandis qu’il en écrivait, chaque jour, les premiers chapitres. L’œuvre que nous connaissons est donc un inachevé. Pour autant, rien ne semble manquer au récit. De même, sa plus célèbre pièce de théâtre a-t-elle fait l’objet de plusieurs révisions.

La scène où Gogol brûle ses manuscrits imaginée par le peintre ukrainien Ilya Repine, 1909. © Domaine public

«Les manuscrits ne brûlent pas»…

Aussi bien dans sa pièce majeure que dans son grand roman, Gogol exploite l’idée d’une grande tromperie, d’une tartufferie, dont toutefois, les servants seraient les fonctionnaires, les propriétaires terriens, voire les moujiks eux-mêmes, et aussi les femmes. Ainsi le «réviseur», Khlestakov, survient-il dans une ville de province pour y révéler les petites combines orchestrées notamment par le maire, mais aussi sa propre incurie et cupidité. Tchitchikov, le chasseur d’âmes mortes, parcourt la province pour y organiser une fraude fiscale, basée sur la législation relative au servage.

À l’instar de Jean-Baptiste Poquelin, le propos de celui qu’on surnomme aussi «le Molière russe» est hautement satirique et humoristique. On peut cependant y entendre l’écho, plus singulier, de ces situations et personnages diaboliques qui interviennent dans chaque histoire des Soirées du hameau. Ces «diableries» et cette bouffonnerie tragique inspireront un autre grand écrivain d’origine ukrainienne du XXe siècle et, particulièrement, son ouvrage le plus connu: Le Maître et Marguerite4. Le leitmotiv de MA. Boulgakov «Les manuscrits ne brûlent pas» est une référence au dernier grand et terrible acte littéraire de son aïeul… Le sujet, la mise en situations, le style, affinent l’esquisse d’un «réalisme magique» imaginé par Nicolas Gogol.

Ses œuvres ont trouvé une résonance chez d’autres artistes, ukrainiens ou russes. C’est naturellement le cas d’Ilya Répine, auquel on doit, entre autres, L’immolation de Nicolas Gogol (1909, qui met en scène la mise au feu du manuscrit des Âmes mortes), Les Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie et Gopak (inspirés de Tarass Boulba), ses illustrations du Journal d’un fou, de La foire de Sorotchyntsi (texte des Soirées du hameau). Au début du XXe siècle, Alexandre Drankov (Odessa, 1886-1949), pionnier du cinéma «russe» porte Tarass à l’écran dès 1909. Puis, le célèbre duo Grigori Kozintsev (né à Kiev 1905-1973) et Leonid Trauberg (né à Odessa, 1902-1990), adapte Le manteau dans la veine excentrique de la FECS.

En musique, Reinhold Moritsevitch Glière (Kiev, 1875-1956), qui fut le professeur de Serge Prokofiev (1891-1983), s’imprégna de l’épopée du cosaque pour composer deux ballets: Les cosaques zaporogues (1910), Tarass Boulba (1952). Autre mise en musique en Ukraine, celle de Mykola Vitaliïovytch Lyssenko (1842-1912) dans un opéra au titre éponyme, de même que les Soirées (Une nuit de mai). Plus connues sont, néanmoins, les compositions des «russes» Modeste Moussorgski (1839-1881) Une nuit sur le Mont Chauve et La foire de Sorotchintsy (d’après les Soirées), ou encore, Le nez, opéra de Dmitry Shostakovitch (1906-1975) – où s’insèrent Le nez, Les âmes, Les soirées, Tarass. Le compositeur tchèque Léos Janacek (1854-1928) a également signé une rhapsodie pour orchestre célébrant l’aventureux cosaque.

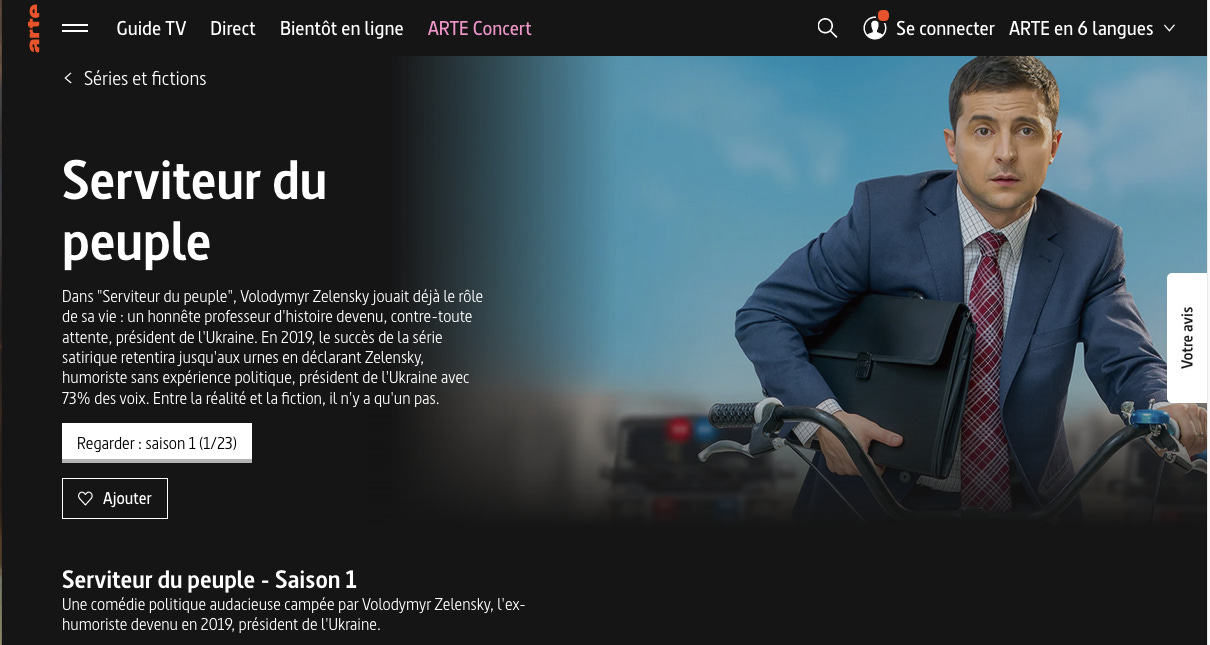

La série télévisée Serviteur du peuple, avec l’actuel Président de la République d’Ukraine, Volodymir Zelenski, n’est pas sans rappeler l’histoire du Révizor. © Studio Kvartal

Oserai-je, pour clore ce texte, une petite transposition artistique. Imaginez un réviseur, vivant dans une pension de famille, sous l’allure d’un président de la République (par une mise en abîme, le vrai président de la République est un ancien acteur) élu par le plus grand des hasards. Le voilà confronté à un pouvoir occulte de malhonnêtes et combinards (trio d’oligarques, Premier ministre, parlementaires) à qui il va soutirer de l’argent avec l’appui d’une bouffonne bande d’amis pas terriblement honnêtes non plus mais plutôt drôles. C’est à croire que Nicolas Gogol aurait pu inspirer aussi une série de tableaux sous le titre Slouha narodou?, nonobstant la relative pauvreté du récit, les clichés formels que nous offrent les séries à sketches d’aujourd’hui5.