Le 4 avril 1949, le tribunal correctionnel de Paris donne raison à Victor Kravchenko (1905-1996) dans le procès en diffamation qu’il a intenté aux journalistes Claude Morgan et André Wurmser, de la rédaction des Lettres françaises. Ce qu’on appelle l’affaire Kravchenko 1 aura un retentissement international, puisqu’en réalité, elle est au cœur des relations tendues entre anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale et du débat idéologique autour du discours communiste et de la réalité.

Les protagonistes, en particulier les accusés et leurs défenseurs, intellectuels «compagnons de route» du Parti communiste, ne savent pas, en dépit de leurs convictions, que, pour reprendre une expression mantra de la doxa communiste, «l’Histoire jugera»… contre eux: au XXe Congrès du PCUS, en 1956, le nouveau maître du Kremlin, Nikita Khrouchtchev (1891-1971), confirmera que les informations divulguées par le «lanceur d’alerte» Victor Kravchenko étaient (en partie) fondées. Si celui-ci n’a pas été forcément le premier à alerter sur les dérives du régime soviétique 2, les purges, les camps, la répression, l’embarras que suscite la publication de son livre J’ai choisi la liberté vient du fait que Kravchenko est un officiel du régime, tout à fait capable de décrypter le fonctionnement de la machine répressive stalinienne.

Les Lettres françaises passent à l’attaque contre le «désinformateur de la CIA»

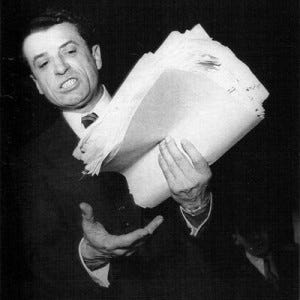

Le livre, édité originellement aux États-Unis est paru en 1947 en France. Il a été lauréat du prix Sainte-Beuve, hommage au célèbre critique du XIXe siècle, qui récompense des œuvres de fiction littéraires ou des essais critique. L’hebdomadaire littéraire issu de la Résistance (1942) mais affilié au Parti communiste Les Lettres françaises perçoit évidemment le danger d’une médiatisation de l’ouvrage. Sous la direction de Claude Morgan (alias Claude Lecomte, ou encore Claude Arnaud, 1898-1980) et d’André Wurmser (alias Casimir Lecomte, 1899-1984, par ailleurs éditorialiste à L’Humanité), et sous la plume du journaliste réputé André Ullmann (1912-1970), l’attaque est lancée le 13 novembre 1947, selon une tactique consistant à enfumer le débat sur les faits révélés en le déportant sur la seule personnalité de leur auteur, et avec le vocabulaire virulent qui sied aux séides du stalinisme: «escroc», «traitre», «ivrogne», «désinformateur» à la solde des services secrets américains.

Le fait est que la CIA a clairement soutenu cette publication, ce d’autant plus que la France est, certes, un pays allié, mais où le soft-power de Moscou joue à plein – l’agence de renseignement américaine soutiendra financièrement la création de la CGT-FO en 19483, sous l’égide de celui qui avait dirigé la CGT depuis 1912, Léon Jouhault. Le fait est aussi que parmi les fondateurs du prix Sainte-Beuve figure un certain Raymond Aron (1905-1983), ardent défenseur du libéralisme, confiant en les États-Unis, et qui, depuis 1947, dispute le magistère intellectuel à son condisciple, mais désormais ennemi Jean-Paul Sartre (1905-1980), et plus généralement aux intellectuels victimes de «l’opium» soviétique4.

Le fait est, encore, que le célèbre hebdomadaire a, l’année précédente, fait l’apologie de la pseudo doctrine scientifique de l’agronome d’origine ukrainienne Trofim Lyssenko5, oubliant, là encore, que l’Histoire jugera comme «l’épisode le plus étrange et le plus navrant de toute l’histoire de la Science» ou encore comme «un délire à base d’intoxication doctrinale et idéologique». On pressent combien un débat argumenté, sur le fond, embarrassait des esprits insuffisamment ouvriers pour ne pas être ignorants des réalités et insuffisamment scientifiques (au sens même de la doctrine source) pour ne pas être capables de les objectiver.

La première «autocritique» du régime par un apparatchik

Quoiqu’il en soit, qui est donc Viktor Andreïevitch Kravchenko? Né en 1905 à Dnipro, il se forme pour devenir ingénieur métallurgiste. Par ailleurs, né dans une famille anti-tsariste, il rejoint naturellement les rangs des Bolcheviks. Il devient membre du Parti communiste pansoviétique en 1929, commissaire politique et gradé de l’Armée rouge. Ses compétences professionnelles et son livret de conformité politique lui vaudront d’être chargé d’organiser l’industrie de guerre. Entre autres choses, il aura joué un rôle plus ou moins actif dans la terrible famine imposée à l’Ukraine entre 1932 et 1933 – Holodomor 6 en Ukrainien – au nom de la collectivisation des terres et de dékoulakisation (la lutte contre l’individualisme bourgeois du paysan), qui devait se solder par entre 3 et 5 millions de morts.

Mais l’expérience, ainsi que celle, ensuite, des grandes années des purges staliniennes – qui auront un impact terrible sur l’Armée rouge et expliquent, en partie, les déroutes du début de l’invasion allemande, puis le retournement de la situation en faveur de l’URSS – conduisent Kravchenko à douter du bien fondé du régime.

Alors qu’il est chargé de négocier les prêts-bail américains qui permettent de financer l’armement des forces soviétiques – encore un oubli volontaire des accusateurs que celui de l’aide américaine massive aux Russes… – il décide de demander l’asile politique au pays de l’Oncle Sam, d’où, dès 1944, il dénonce le régime d'arbitraire et de violence du gouvernement des Soviets. C’est en 1946 qu’il précise les choses dans l’ouvrage J’ai choisi la liberté ! dont la rédaction a été assurée, avec l’aval de Kravchenko, par l’américain Eugene Lyons. Petit détail non anodin, car ce sera l’un des arguments des avocats des Lettres françaises pour faire douter de la bonne foi de l’accusation.

Une victoire à la Pyrrhus… Mais pour qui ?

La stratégie de la défense s’appuie aussi sur l’idée de faire contrepoids moral à la liste des témoins annoncée par l’accusation. Les avocats sont d’anciens résistants, de même que ses «témoins de moralité» (Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Pierre Courtade, Louis Martin-Chauffier, Jean Bruller alias Vercors…), tandis que la première femme de Kravchenko est là pour accabler le traître7.

C’est pourtant le témoignage, entre 17 personnes immigrées victimes des méthodes du NKVD, de Margarete Buber-Neumann (1901-1989) qui va marquer l’audience8: elle racontera comment son époux, le communiste allemand Heinz Neumann a été éliminé pendant les purges staliniennes, tandis qu’elle-même était envoyée au Goulag, puis livrée aux Allemands suite au Pacte germano-soviétique de 1939 et déportée à Ravensbruck. L’expérience terrible du camp de concentration à la soviétique est clairement décrite.

Cela ne suffira pas encore à desciller les yeux de l’intelligentsia proche du parti, ni de militants et de sympathisants qui, en 1949, déclameront le fameux «L'homme que nous aimons le plus», puis en 1953, clameront leur désespoir à la mort du Tsar rouge sur l’air de «Ce que nous devons à Staline» dans un numéro de ces mêmes Lettres françaises où Louis Aragon (1897-1982) a persuadé Pablo Picasso (1881-1973) de réaliser le portrait de Une9.

Certes, le verdict du 4 avril 1949 consacre la victoire de l’accusation, assortie de 150000 francs de dommage et intérêts pour le plaignant et d’une amende de 5000 francs pour Claude Morgan comme pour André Wurmser. Cependant l’amende sera ensuite réduite au franc symbolique en appel10. Pour autant, le camp pro-soviétique remporte aussi une victoire à la Pyrrhus. Le temps n’est pas si loin où les «compagnons de route» et, in fine, la légende dorée du «socialisme marxiste», vont entrer dans le «passé d’une illusion» (selon l’expression de l’historien François Furet).

Mais, plus qu’aux experts de ces débats casuistiques, c’est d’abord aux millions de victimes du régime (antérieures, voire postérieures à cet événement) qu’il faut prêter attention (et compaqsion), en songeant que l’expression «dénazifier l’Ukraine», entendue de la bouche du nouveau maître du Kremlin, n’est, pour paraphraser un mot célèbre, qu’une «continuation du mensonge par un même moyen: la guerre».